◆対応可能なサービス

講演、コンサルティング、執筆

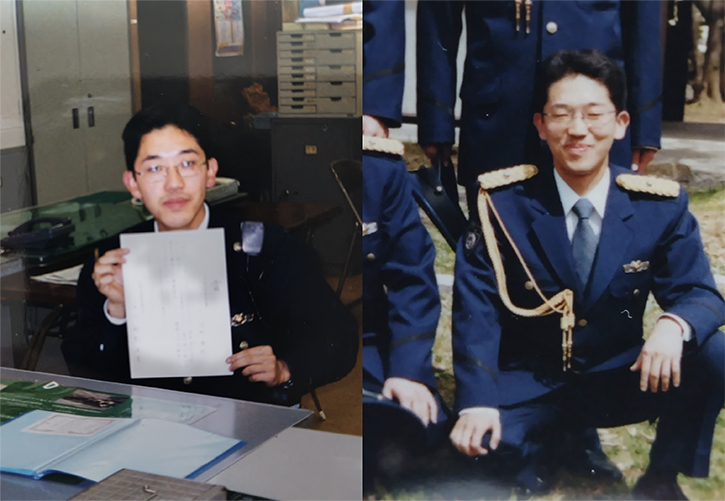

◆略歴

埼玉県出身、警察官に憧れ縁もゆかりもない長野県警察に就職。交番・自動車警ら班等を中心とした「制服のお巡りさん」として活動。幼い頃から鉄道やバス等の乗り物が好きで、いつかは働いてみたいと思う気持ちがあったことから、その夢を叶えるために退職。その後、バス会社にて路線バスや高速バス等の運転士として、また鉄道会社の駅員としても通算10年間勤務した。現在はバス運転士として勤務する傍ら、「お巡りさん専門家」として交番、パトカーでの経験を元に講演やコンサルティング活動に行っている。

◆講演プログラム

【講演タイトル】

元お巡りさんが教える!警察24時のリアルな世界

~交番襲撃事件に学ぶ安全管理~

【対象者】

経営者・社員・安全大会参加者など

【プログラム内容】

1 TV番組「警察24時」について

2 交番・パトカー乗務員の警察官とは?

3 警察官の危険について

〇人命救助〇被疑者の逮捕〇パトカーによる事故〇交番襲撃事件等、4つの事例から安全管理をひも解く

4 終わりに「民間の皆さんの事故防止策」

【講演タイトル】

お巡りさん専門家が教える!あなたの身近に忍び寄る犯罪から身を守る方法

~究極の犯罪被害防止策~

【対象者】

高齢者・女性・子供向け(防犯講話)

【プログラム内容】

1 犯罪の認知件数について

・刑法犯認知件数の推移

・昨今の犯罪の特徴

2 女性の被害防止について

・性犯罪の厳罰化と被害防止ついて

・ひったくりの手口と被害防止について

3 子供の被害防止について

・SNSの利用と傾向について

・実際に起きた事件からの注意点について

4 高齢者の被害防止について

・特殊詐欺の注意点と対策について

・SNS型投資詐欺とロマンス詐欺について

・高齢者の交通事故防止について

5 まとめ

・上記の事例等についての防止策

【講演タイトル】

元お巡りさんが教える!交番コミュニケーション術

~改めてきっかけを知ることで、良好な関係を!~

【対象者】

経営者・幹部・営業マンなど

【プログラム内容】

1 街のお巡りさんとは?

・交番の業務の紹介や、駐在所やパトカー乗務員の違い等について紹介

2 お巡りさんはコミュニケーションの達人

・被害者、参考人からの事情聴取、道案内、落とし物の届け出(あらわる人に対応しているお巡りさん)

3 コミュニケーションについて

・コミュニケーションの種類や効果・メリット等についての紹介

4 交番のコミュニケーション活用事例

・コミュニケーションを活用する交番のお巡りさんの事例と、民間の方に置き換えて活用できる事例の紹介

5 終わりに

◆協会担当者コメント

長野県警察で主に「町の制服のお巡りさん」として地域安全活動に従事。交通取り締まり、軽微犯罪の検挙、困りごと相談などに当たってきました。退職後は公共交通機関に再就職し、路線バスや高速バスの運転士、そして鉄道会社の駅員として10年以上勤務。これら現場での経験を活かし、元お巡りさんの現役バス運転手として交通事故対策やコミュニケーションを生かした各種トラブル対応についての講演やアドバイスが可能です。まずはお問合せください。